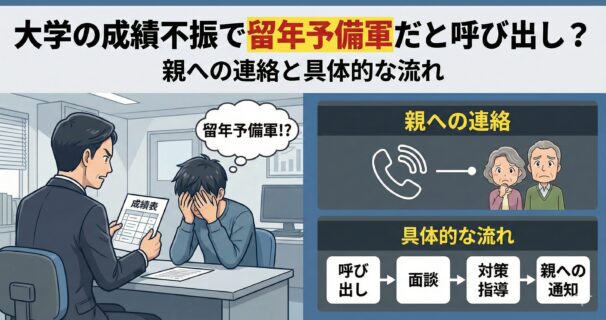

大学の成績不振で留年予備軍だと呼び出し?親への連絡と具体的な流れ

大学の単位で「不可」があると留年の可能性を心配していまいますよね。

高校までは担任の先生と面談がありますが、大学では個別面談を行っている大学と、ほぼ行わない大学があります。大学や学部によって、方針が異なります。

- 留年が決まる基本的な流れを解説

- 成績不振者への支援が充実している大学と、放任している大学がある

- 学生が呼び出しになることはあるが、親が呼び出されることは基本的にない

留年決定までの流れや、学生にどのように指導があるのか、現役大学職員が解説していきます。

留年決定までの基本的な流れ

まず、基本的な留年が決まるまでの流れは以下の通りです。

- 通年の成績発表がおこわなれる

- 進級要件・卒業要件を満たしていなければ留年が決定

- 4年で卒業できず5年目に入る場合は、5年目の授業料引き落としも行われる

成績が発表される2月ころには留年が(ほぼ)決まりますが、成績異議申立てなどで成績が変わることもあるため、正式な留年決定は年度末(3月31日)です。

授業料の引き落としを5年目にも行う場合には、学生または保護者に連絡がいきます。

基本的な流れは上記のようになりますが、通年の成績発表が行われる前に成績不振者への個別面談を行う大学(「支援充実系大学」と名付けます)と行わない大学(「放任系大学」と名付けます)があります。

大学では個人の授業態度・成績等に関して、注意されることはほとんどありませんでしたが、近年では少子化の影響もあり、手厚い支援をする大学が増えています。

関連記事:大学の留年条件・進級条件とは?進級できない留年が決まるのはいつ?

成績不振者への対応(支援充実系大学)

留年者を減らすことに力を入れている大学のスケジュール例を紹介します。

スケジュールを立てて、学生が留年しないように調査・面談などを設定していきます。

①修得単位数の調査(9月まで)

前期の成績が9月には出るので、そのタイミングまでの学生ごとの修得単位数を教務システムから抽出します。

前期だけで年間の修得単位数の目標に到達していない学生をピックアップします。例えば、以下のような基準です。

- 1年前期で20単位未満

- 2年前期で40単位未満

- 3年前期で70単位未満

- 4年前期で110単位未満

4年で卒業するスケジュールに対して、明らかに単位数が少ない学生に向けて注意喚起を行います。

②学期始めに注意喚起・呼び出し(10-11月)

単位数が少ない学生に対し、メールでの注意喚起や呼び出し、面談などを行います。必要に応じて履修登録の相談にのることもあります。

大学・学部によって対応はまちまちで、対象者全員に一斉メール、特に修得数が少ない学生とは学年担任と面談というケースもあります。

③テスト・レポート期間に再度注意喚起(12-1月)

面倒見の良い大学(留年者が多いと上層部に怒られる大学と言ってもいいかも・・)では、テスト期間前にも成績不振者を対象に呼び出しをすることがあります。

学期始めにはやる気があっても、サークルや恋愛に熱中してしまい、勉強がおろそかになってしまう学生も多いため、何度も注意喚起をしています。

この時点で単位修得を諦めて、実質的に留年を確信している学生もいますが・・

留年の可能性が高い学生に対しては、学生から親にも報告するように教職員から伝えています(成績不振程度では、直接親には連絡しないことが多い)。

④成績発表(2-3月)

さすがに成績が出てしまってからは、教職員でサポートを行うことはできません。留年か否かの結果がわかることになります。

- サポートの甲斐あって、無事に留年回避

- サポートの甲斐なく、残念ながら留年

真面目な職員は、この結果から、次年度以降にどのように支援・声がけすべきかを考えていたりもします。

関連記事:大学のオフィスアワーとカウンセリングの使い方!行かないと後悔するかも

成績不振者への対応(放任系大学)

放任系の大学では、特に成績不振者への個別対応はしていないようです。

「自己責任」という考えのもと、大学側からは支援・補助をしない大学もあります。

成績が発表され、進級要件・卒業要件を満たしていなければ「留年」となるのみです。

大学の全体的な傾向としては、個別面談まではしないまでも、以下のような取組で留年者を減らそう試みてはいます。

- 半期ごとに、親への成績送付

- 掲示板などで留年条件の周知

- 学生相談窓口の案内

放任系大学でも、留年者を減らす取組は進めている印象です。

【参考】親・保護者への個別連絡はほとんどない

保護者の連絡先は大学で把握しているものの、連絡は滅多にしません。

面倒見の良い大学でも、本人と面談が出来ていれば「親御さんにも伝えて、相談してください」と伝える程度に留めています。

親が呼び出されることも基本的にはありません。

成績通知表を保護者に送付している大学は多いですが、送付せずに学生に任せている大学もあります。留年に関しても同様で、保護者に連絡をしている大学とそうでない大学があり、連絡手段も電話・メール・郵送と手段が分かれていますね。

まとめ:成績不振者への対応は大学による

留年が心配される時の大学の対応について解説してきました。

- 成績不振者への対応は大学によって異なる

- 支援充実系大学では、呼び出しや個別面談などで履修計画をたてる

- 放任系大学では、呼び出しなどはなく、自主性が重視されている

成績不振の時点で呼び出しを受けている場合、これから成績を改善するチャンスと考えて、積極的に話を聞くといいでしょう。

もし留年の懸念がある場合は、早めにご両親に相談しておくのも忘れないでください。遅くなると、どんどん言いにくくなります。以下の記事でも紹介しています。