GPAの平均は2.4~2.8で3.0以上は上位20%!目安も紹介

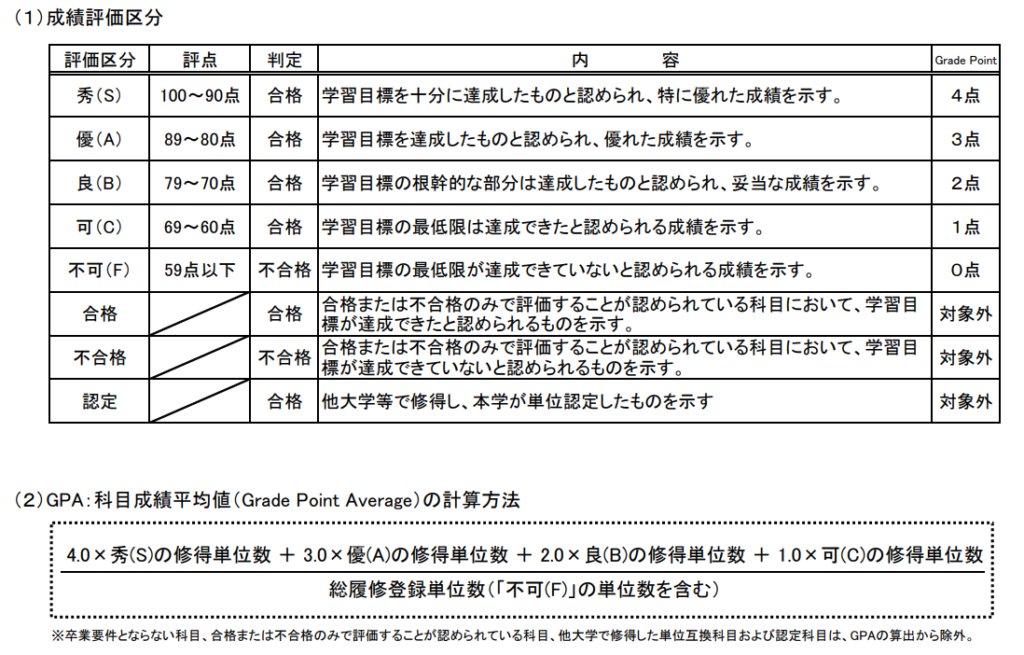

GPA(Grade Point Average)は、大学の成績を数値化したもので、「秀:4」「優:3」「良:2」「可:1」「不可:0」として、大学で履修した科目の成績を平均化した数値です。

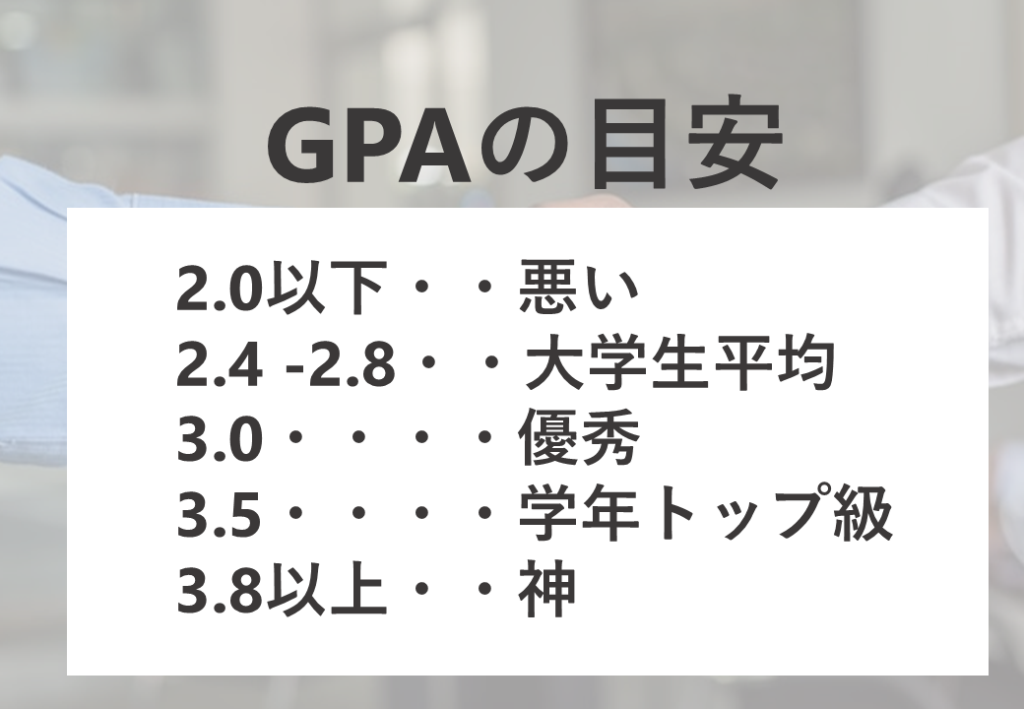

- GPAの平均は2.4~2.8。GPA3.0以上で優秀な学生とされる

- GPAの平均は、国立と私立で大差はない

- GPAの平均は、理系の方が文系より低い傾向がある

GPAに関する疑問を、現役大学職員の筆者がわかりやすく解説していきます。

GPAの平均値は2.4~2.8、GPA3以上は優秀

GPAは大学の成績の平均値を表す指標です。上の千葉大学のホームページにある表がわかりやすいです。

GPA(Grade Point Average)は、GP(Grade Point)=成績の、A(Average)=平均値を表します。

以下のようにGPAが決まります。

- 成績が、秀(4点)と優(3点)が半分ずつ・・・GPA「3.5」

- 成績が、全て良(2点)・・・GPA「2」

大学生全体のGPAの平均値は「2.4~2.8」と言われています。

大学の成績は相対評価のため、授業別に見ると平均値が低く「2.0」程度の授業や、平均値が高い「3.0」程度の授業があります。

大学・学部により異なりますが、全体を平均すると2.5程度が目安になります。

GPA「3.0」以上は全体の学生の2割程度です。一般的にGPA「3.0」以上は「優秀」とみなされますので、1つの目標にするといいでしょう。

GPA値が最優秀の学生は、「3.5」程度です。

【GPAが3.5になるケース】

「秀」が6単位、「優」が3単位、「良」が1単位→GPA3.5

「不可」や「可」がないのはもちろん、「良」もほとんどなく「秀」が多い学生が、GPA3.5となります。

後述しますが、理系の方がGPAは低くなる傾向にあるため、理系の学生であれば、2.8程度のGPAでも成績上位と判断していいでしょう。

大学のGPAの計算方法

4.0×秀(S)の修得単位数 + 3.0×優(A)の修得単位数 + 2.0×良(B)の修得単位数 + 1.0×可(C)の修得単位数

÷

総履修登録単位数(「不可(F)」の単位数を含む)

※卒業要件とならない科目、合格または不合格のみで評価することが認められている科目、他大学で修得した単位互換科目および認定科目は、GPAの算出から除外。

計算方法は一度、覚えてしまえば難しくありません。具体例を用いて説明します。

| 授業科目 | 評定 | 成績(GP) | 単位数 | 算定値 |

|---|---|---|---|---|

| 英語Ⅰ | 秀(95点) | 4 | 1 | 4 |

| ドイツ語Ⅰ | 優(85点) | 3 | 1 | 3 |

| 経済学A | 良(75点) | 2 | 4 | 8 |

| 行政法A | 可(65点) | 1 | 2 | 2 |

| 統計学A | 不可(40点) | 0 | 2 | 0 |

| 生物学入門 | 可(65点) | 対象外 | 対象外 | 対象外 |

| 合計 | 10 | 17 |

- 算定値:(秀:4×1)+(優:3×1)+(良:2×4)+(可:1×2)=17

- 履修単位:(英語Ⅰ:1+ドイツ語Ⅰ:1+経済学A:4+行政法A:2+統計学A:2)=10単位

- 修得単位:(英語Ⅰ:1+ドイツ語Ⅰ:1+経済学A:4+行政法A:2)=8単位

→17点÷10単位=GPA 1.7ポイント(※修得単位ではなく履修単位で割ります!)

- 「不可」があると数値が低くなる

- 卒業要件外科目(上の表では「生物学入門」)は対象外

- 単位数が大きい授業(4単位など)はGPAに大きく影響する

国立私立・文系理系・学年の違い

大学の成績は相対評価であるため、大学によって平均値は異なりますが、以下のような特徴があります。

国立と私立では平均値は大きく変わらない

国立のほうが成績評価が厳しく、GPAが低くなるイメージがあるかもしれません。

実際には国立も私立もGPAの平均値に特段の差はありません。

大学教授は国立・私立問わず、偏りのないように成績をつけているため、平均するとほぼ同じ水準になります。

また、偏差値が高い大学でも低い大学でも、GPAの平均値に大きな差はないといえます。

文系より理系の方がGPAは低くなりやすい

文系と理系では、理系の方がGPAが低くなりやすいです。

- 理系の方が明確な答えがある試験が多く、成績を配慮されづらい

- 理系の方が単位不可になる学生が多く、GPAを下げている

大学職員の筆者の体感では、理系の方が0.1~0.2ほどGPAの平均値が低いように感じています。

大学全体のGPAが2.6なら、理系で2.5、文系で2.7が平均となるイメージです。

大学・学部によっての違いが大きいので、あくまで参考程度ですが、一般的に理系の学生の方が留年率も高いです。

大学1年生のGPA平均は他の学年よりも高い

大学1年生は一般教養など簡単な科目が多く、授業をサボっている学生も少ないため、GPAは高くなる傾向があります。

GPAが高いといっても全体との差は0.1~0.2程度です。

GPA2.8を超えていれば、自信を持っていいでしょう。

関連記事:GPAの上げ方を紹介!何年生でも可能な基礎的な方法から裏技まで

GPAが使われる場面

GPAが使われる場面は意外に多いです。

GPAが高いと学内で活動するのに様々な有利な点があります。授業料免除や研究室配属を優先的に行っている大学が多いので、学内制度を確認しましょう。

一方で、就職活動ではGPAを確認している企業はほとんどありません。

【就職活動でGPAがあまり役に立たない理由】

- 人事担当者がGPA制度を理解していない

- GPAの平均は大学・学部で大きく異なる

- 大学名・学部名のほうが重視される

「ガクチカ=(学生時代に力を入れたこと)」で勉強の話をするなら、GPA意外の数値や過程をアピールするのがおすすめです。

以下のような形です。

- 学年100人中3位の成績だった

- 授業の予習復習を毎回1時間以上行いコツコツと勉強した

- 真面目さを評価され、学生代表のスピーチの推薦を受けた

このように、自分が行ったことに焦点を当てて論理的な説明ができれば、「優秀な学生で、会社でも活躍できる人材」だとアピールできるでしょう。

GPAの目的:学修指導に使用

文部科学省でGPAの調査を2017年に行っており、GPA制度導入の状況などがわかりますので、興味のある方は御覧ください(48ページあります)

文部科学省『国内大学のGPAの算定及び活用に係る 実態の把握に関する調査研究』

こちらを読むと、GPA制度は各大学によって運用が任されており、明確な使い方を文部科学省が示していないことがわかります。

基本的な考え方としては、GPAを以下のように利用することが想定されています。

- 学習状況を明確化し、学修指導に役立てるために使用

- 学生個人の順位を開示せず、個人の特定はしない

- 「成績上位何%」という形で、公表するのはあり

具体的には、「学生のGPA状況から授業の難易度を調整する」「GPAが著しく低い学生には教員が配慮を行う等」が学修指導に役立てる使い方です。

一方で、学生同士でGPAの順位を争うものではありませんので、学生に対してGPA順位の公表は行っていません(学生の意欲を高めるために、順位や平均値・最大値・最低値を公表している大学はあります)。

就職活動で自分のGPA値をアピールしたい学生もいると思いますが、「他人の成績」や「自分の順位」は知ることができません。

GPAに関するよくある質問

GPAに関してよく受ける質問を紹介します。

GPA1点代だと就活は難しいですか?

特に問題ありません。

教授推薦をもらうのは難しいかもしれませんが、就活でGPAを見られることはほとんどありません。

ただし、卒業を心配されるような成績だと企業が内定を出すのを躊躇するかもしれません。

面接でGPAの低さの質問が来た時に備えて、答えは用意しておいたほうが良いでしょう。

大学の成績よりも、サークル活動や資格取得に力を入れたほうが就活ではアピールできます。

研究室配属のGPA目安は?

大学によるため、学部の説明会や先輩の話を聞くしかありません。

某大学の人気のゼミはGPA3.0でも入れなかったという話を聞いたことがあります。

GPA3.8を目指したいのですが、難しいですか?

GPA3.8を達成するのは難しく、運も必要だと思います。

授業を休まずに、勉強に時間を割けばある程度のGPAを取ることができます。

しかし、GPA3.8は「秀」以外、許されないような状況のため、努力だけで達成できるものではないと考えています。

GPA3.0をひとつの目安とし、学年トップを目指すならGPA3.5を目標にしましょう。

まとめ:GPA3.0が優秀な成績の目安

GPAについて解説してきました。

- 「不可」があると数値が低くなる

- 卒業要件とならない科目は対象から除外

- 単位数が大きい授業の成績がいいとGPAが高くな

直接、就活でアピールするのは難しいですが、授業料免除・研究室選びなどで有利に働くことが多いため、GPAが高くて損することはありません。

本サイトでは、大学教務に関する情報を発信していますので、他の記事も読んでいただけると嬉しいです。